|

今年は1910年(明治43年)に我が国初の飛行機による動力飛行が行われてから100年になります。国立科学博物館は、この空の100年を記念して10月26日(火)から来年2月6日(日)まで「空と宇宙」展を開催します。この100年の間に、私たちは空だけでなく、宇宙へと進出を果たしています。本展示では、その空そして宇宙への夢を実現するために、日本で行われてきた歩みを、国立科学博物館が所蔵する航空・宇宙資料やJAXA等の関係諸機関の協力を得て開催するものです。その見所などについてご紹介します。

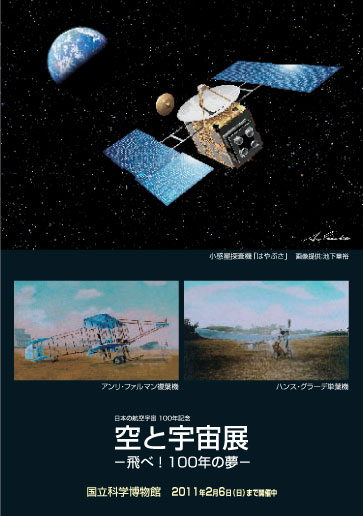

展示は大きく航空分野と、宇宙分野に分かれます。航空分野は日本における初飛行から今日までの飛行機の発展について順を追って展示します。また宇宙分野は、今年6月に帰還した「はやぶさ」などを中心に、最新の衛星などに焦点をあてた展示となります。

人類の空への夢は、1873年に仏国モンゴルフィエ兄弟が熱気球で実現していましたが、"鳥のように"空を飛ぶ夢は、1903年(明治36年) 12月17日にライト兄弟により初めて実現されました。日本でこの夢が実現したのが、今から100年前の1910年(明治43年) 12月のことなのです。12月11日から20日まで代々木練兵場(現在の代々木公園)において、日野熊蔵大尉と徳川好敏大尉が欧州で購入した「ハンス・グラーデ」機と「アンリ・ファルマン」機で初飛行を行ったのです。国立科学博物館には、その時に使用された2機の飛行機のプロペラが、当時の傷も生々しく残されており、またこの記念すべき2機のカラー写真も展示されます。モノクロ(白黒)しか存在しない時代のカラー写真は不思議に思われるでしょうが、国立科学博物館には昭和12年頃に陸軍が展示を行った際に飾っていた「手彩色航空機写真」が90枚ほど残されており、この最初の2機も手彩色で残されていました。この2機を含めた手彩色航空機写真が、国立科学博物館になってから初めて展示されます。

さて、日本で初めてエンジン付の飛行機で飛行が行われたのは1910年の事ですが、それ以前に空へ挑んだ人が、気球の図が残されている江戸時代から日本にもいました。明治10年(1877年)には、陸海軍及び工部大学校で気球の設計と試作を行いました。工部大学校では、まだ学生だった高峰譲吉も参加しています。国立科学博物館には、陸軍で気球製作を担当した上原六四郎の資料が寄贈されています。上原六四郎は日本に工作教育を普及させた人で、東京音楽学校や東京美術学校でも教え、絵画などの資料が芸大に保存されています。この展示では「気球製作命令書」や「設計書(部分)」が初公開されます。当時の気球は、球皮は繭紬にコンニャクノリを塗り、煮沸乾燥後グリセリンを塗布する、で作っていたようです。その後、飛行機の研究は二宮忠八が明治24年頃から、ゴム動力の烏型模型飛行機等を作って開始されますが、ライト兄弟以前の事ですから誰も信じてくれませんでした。この烏型模型飛行機(複製)と、国立科学博物館が二宮忠八を日本最初の飛行機研究者として紹介した大正14年当時の書簡が展示されます。

ところで日本の航空界の本格的な進展は、実際に飛行機を使用する陸海軍や、製造する企業だけでなく、優秀な人材を生み出す教育機関が必要です。1935年(昭和10年)年頃からは零戦などに代表される国産飛行機が登場しますが、それは1918年(大正7年)に東京帝国大学に設立された航空学科及び航空研究所から優秀な航空技術者が輩出されたからです。昭和10年頃から航空研究所では、折からの大航空時代、世界記録ブームに呼応し「航研機」や「A 26」、「研三」といった世界記録や国際記録を作った飛行機を開発します。この世界記録を作った「航研機」等の数万枚に及ぶ膨大な資料や図面が科博に収蔵されています。これらや航空研究所で学んだ、例えば後の宇宙開発の父、糸川英夫先生の学生時レポートなども展示します。事業仕分けで有名になった(?)科博所蔵YS− 11量産初号機は大きくて展示できないのですが、機体ログ、航空研究所で行われた「風洞実験模型」、「実機尾翼(構造)」、開発資料などを展示します。日本最初のジェット機「橘花」のジェットエンジン「ネ−20(IHI所蔵)」は、科博だけに所蔵されるネ− 20図面と併せて展示します。

宇宙分野では、なんと言っても「はやぶさ」でしょうか。帰還したカプセル等は、日本中で公開が行われる為、科博では開幕から10日ほどの展示になりますが、「はやぶさ」で苦労された先生方のご協力で、「ミネルバ(探査ロボット)」「サンプルホーン(サンプル回収)」、「スラスタ(化学エンジン)」などのバックアップモデルや試験品、6月13日カプセル回収時に着用された防護服、最後に「はやぶさ」と通信を行った現地設置アンテナなどが展示されます。また今年5月21日に打ち上げられた宇宙ヨット「イカロス」も展示されます。この展示されるイカロスのソーラーセイル、「はやぶさ」のイオンエンジン、プラズマエンジン等の宇宙推進研究は日本が世界トップレベルにあります。

いつも私たちの頭上にある空、そして宇宙。それはどんなに科学や技術が進歩しても、私たちにとって大きな夢の場であると思います。展示を見ていただく多くの方々に、日本で行われてきた航空、宇宙開発における歩みを知って頂き、先人たちが築いてきた道をさらに先へ続けていくことの重要性を感じていただければと思います。

(すずき かずよし 国立科学博物館理工学部)

|